≪歴史≫冴えないおっさん発明史

なんだこのそっぽを向いてるおじさんは?いったい誰なんだ?そうお思いの方も多いだろう。

この人の良さそうなおっさんの名前はウォルター・ハント。万年筆、安全ピン、ミシンなどを考案した天才発明家である。

近代とは発明の時代でもあった。白熱電球を作ったトーマス・エジソン、ラジオを作った二コラ・テスラ、電話を作ったグラハム・ベル…など、今では私たちの生活になくてはならない発明品を世に生み出した偉人たち。ただ巨万の富を手に入れるためには発明だけでは不十分。大切なある手続きが必要だ。特許の申請である。

特許制度が国家によってはじめて施行されたのは、15世紀のヴェネツィアにおいてであった。当時ヴェネツィアはオスマントルコの脅威にさらされながらも、強力な軍事力を武器に交易範囲を拡大し、ヨーロッパ屈指の商業国家として君臨していた。

より多くの富を手に入れるために新しい技術を求めたヴェネツィア商人たちは、貧しい職人たちを片っ端からかかえこんだが、思うようにいかない。発明家たちは徒弟制度のもと、自らの技術を秘伝として公にしなかったので、全体としての生産能率が著しく低かったのである。彼らの技術をヴェネツィア国内で共有すると同時に、彼らが路頭に迷わないよう保護するため政府は「発明家条例」を発布した。この条例のおかげで今まで秘匿されてきた職人たちの技術が公にされるとともに、10年間のヴェネツィアにおける専売権を彼らに与えることで、技術の流出も防ぐことができるようになったのである。

その後まもなく、特許法はヴェネツィア以外のヨーロッパ諸国においても制定されることとなり、その文脈の中で1790年アメリカ合衆国でアメリカ連邦特許法が制定。アメリカにおける発明文化が芽吹いた瞬間であった。世はまさに大発明時代を迎えたのだ。

第1章 天才誕生~こだくさん亜麻織機編~

その6年後の1796年ニューヨーク州マーティンズバーグで一人の男が生まれた。写真のおっさん、ウォルター・ハントその人である。彼は"13人兄弟"の長男として家族を支えるために1817年石工の資格を取得。彼らを学校に行かせるため、ウォルターは毎日ほとんど寝ずに働いた。

働きまくっているうちに思春期を迎えたウォルターは、近所に住んでいた美しい村娘のポリーに一目ぼれをする。ポリーにべたべたに惚れたウォルターは、無計画に牧歌的ロマンスを繰り広げ、4人も子供ができてしまった。彼はなんと20代半ばにして、総勢20人を支える働き手として奮闘するはめになったのである。これにはビッ●ダディも腰を抜かすだろう。

ウォルターは石工の資格を持っていたものの、ニューヨーク州の支配的産業は織物業であったために、ほどなく石工業は廃業。しょうがなく弟たちとともに亜麻の織物工場で労働にいそしむことになる。工場の経営者であったウィリス・ホスキンスは激烈な人物であり、売り上げや生産能率がおちると、怒りの矛先を従業員たちへ向けた。1826年ウィリスの亜麻工場は過去最低の生産量を記録し、彼はこの状況をどうにかしないかぎりお前らの給料を大幅にカットすると怒鳴りつけた。

同僚と家族20人を路頭にまよわせるわけにはいかない。ウォルターはその日、埃のかぶった図盤と鉛筆をひっぱりだすと、石工時代の経験を生かしてより使いやすい亜麻織り機の設計にとりかかった。既存の機械の問題点はすぐにみつかった。糸をねじり合わせる車の部分がひどく不格好だったのだ。ウォルターは忙しい日々の合間を縫って、より回しやすい糸車の設計をこころみた。

後日ウォルターは仕事が終わってから、ウィリスのもとをたずねた。貧乏な大家族の長男としか認識していなかった男が差し出した設計図を見て、ウィリスは絶句した。複雑な機織り機の分解されたパーツ群の姿、そしてそれに続く詳細な説明。それは設計図というよりも緻密な絵画だった。ウィリスは、今目の前にいる男が少なくともニューヨーク州で一番の天才であることを確信した。

1826年ウィリスの手続きによりウォルターは亜麻スピナーの特許を取得し、新しい亜麻織り機の作成に成功した。ウィリスはウォルターに、発明とその特許がもたらす富のいかに大なるかを語り、その資金調達を兼ねた旅行を提案した。ぜひ都会から私たちに技術を持ち帰ってきてくれたまえ。場所はニューヨーク。旅費がないと話すウォルターに、ウィリスは特許を自分に売るようもちかける。なにもしらないウォルターは、意味ありげにほほ笑むウィリスに特許を売ってしまった。その後20年間、亜麻スピナーにかかわるすべての利権をこの抜け目ない経営者が独占することになる。

一般的な機織り機

第2章 決意のニューヨーク旅行〜男の慟哭クラクション編〜

愛する家族たちに 別れを告げて、ニューヨークにやってきたウォルター。19世紀のニューヨークでは、すでにマンハッタンの開発がすすみ、ブロードウェイには劇場、デパー ト、市場が立ち並んでいた。ドイツ人やイタリア人などもすでに移住を始めており、移民通りの入り口には目つきの鋭い男たちが「異邦人」たちににらみを利かせていた。

自分を見下ろす町並みと喧騒にウォ ルターは思わず足を止めた。目の前に広がる大通りにはおしゃれな帽子をかぶった少女たち。ふくよかな娼婦。やせこけた労働者が並んで歩いている。通りの両側に連なる商店からは往来へ向けてひっきりなしに煙をまとった男たちが吐き出される。たばこのにおいもやわらかいピアノの音も初体験だ。

ウォルターはこの街には何もかもがそろっているように見えたはずだ。ここには回転が足りないスピナーも、かたいパンしか焼けないかまども、すぐに先が欠ける鍬もない。それらを上回る品々は、すぐに誰かが運んで来てくれるのだから。発明のきっかけなどいらない。ただ買って持ち帰ればいいのだ。ニューヨーク万歳。ウォルターは腹ごしらえをするために、ひとまずポケットの小銭をまさぐり始めた。

すると、不審な動きをしていたウォルターの隣を、大きな音を立てて馬車が通り過ぎた。あぶないな、とウォルターが目で追う。馬車はさらにスピードを上げ、車輪がすさまじい音を立てる。馬のいななきが聞こえ、ウォルターはそれが暴走であることを見抜いた。だが、さきほどすれ違った人々はまだ気づいていない。ろくでもない従者がたわむれに馬を驚かせているとでも思っているのだろうか。懸命に馬車を追いかけるウォルター。しかし、ウォルターの出した大声は女性の甲高い叫びにかき消されてしまった。間に合わなかったのだ。ウォルターが駆けつけた時、今しがたすれちがったばかりの少女が血を吐いて倒れ伏していた。

ウォルターは、この時受けた衝撃を終生忘れなかった。もちろん馬も従者も少女も誰一人悪くはない。しかし自分はどうだ。あの少女が轢かれることは誰よりも早く気づいていた自分は?

知らないだれかが、どこかで助けを求めている。それに自分ただ一人が気づいてしまったらぼくらはどうするだろうか。見て見ぬふりを決め込む?考えないようにする?自分だけにそれを教えた理性を恨む?その答えとして、ウォルターは発明家になることを決めた。

村に帰ったウォルターは、すぐに作業に取り掛かった。ニューヨーク旅行初日に立ち会った事故以来、練り上げていた構想を実行に移すことにしたのだ。

当時馬車による死亡事故はめずらしくなかった。その背景には、「どのように危険であることを歩行者に合図するか」という問題、すなわち車でいうクラクションの問題があることにウォルターは気が付いていた。馬車を運転する従者は、歩行者に警告するための角笛を携行していたものの、そうした危機的状況において従者は両手で馬車を運転せざるを得ず、結果的にそれは雰囲気づくりのおもちゃになってしまっていた。

ウォルターが練り上げたアイデアは画期的だった。彼は角笛を使わず、ハンマーとゴングを使うことにしたのだ。従者の椅子の下、脚で届く距離にゴングを設置し、それにばねで細工したハンマーをとりつける。使い方は簡単だ。車線上に歩行者を捉えたら、従者はハンマーの取っ手に勢いよく足で触れるだけでいい。そうするとハンマーが足元のゴングを打ち鳴らし、はっと気づいた歩行者がなんらかのアクションをとることができる。

ウォルターはまもなくこの「クラクション」の特許を売り払い、その資金で一家全員とともに大都会ニューヨークへと移り住んだ。ニューヨークでの旅行から始まる一連の事件は、彼に発明の必要性と、自らの発明における才能を一層強く確信させることになったのである。

必要は発明の母だ。眠らない街ニューヨークはウォルターの予想通り、発明の土壌だった。そこには多様な人種と多様な目的を持った人々がひっきりなしに往来し、大小の事件をおこしている。発明家にはもってこいの環境だ。次から次へとわいてくるインスピレーションに形を与える天才の人生は大都会ニューヨークで絶頂を迎え…なかった。

1827年の夏に引っ越したウォルター家の家計は、その年の暮れにはほぼ破産寸前まで追い込まれていたのである。

第3章 金なし発明家生活〜借金黙示録安全ピン編~

発明家が特許を取った物を自ら販売した例として最も有名なのは、トーマス・エジソンやグラハム・ベルがあげられるだろう。彼らは会社を設立し、自らの発明品を商品として小売店へ売り込んだ。その結果、商品の売り上げが次の発明品を開発する資金となるサイクルの下、成果を出した発明家たちはそれだけ富を享受することができた。しかしその発想が生まれるのは1870年後半のこと。50年前のニューヨークを生きていた発明家のウォルターは、ただ発明した特許を資産家に売って生計を立てようとしていた。それがどれだけ役に立つのか、普及するまでわからない発明品の特許に相場など存在するはずもなく、ウォルターの画期的な発明品の特許は信じられないような安さで取引され、ウォルター自身もそれが当然であると思ってしまっていた。

ウォルターはそのためたびたび知人に借金をしており、取り立ててられては申し訳なく頭をさげる日々を過ごしていた。あるとき知人の一人が貸していた15ドルをいますぐ返してくれとウォルターの家に乗り込んできた。これはまいったと思ったウォルターは、明日まで待ってほしいと彼に訴えたが聞き入れてくれない。そこをどうにかと頼むが納得してくれない。緊張と気恥ずかしさからそこらへんにあった針金を手慰みにいじっていると、片方の尖端が指に刺さりそうになった。

「折り込んだ先に何か覆いのようなものがあれば、指に刺さらないのではないか?」そう思ったウォルターはピンが折れ曲がる部分に留め具をつけたところ、強く振っても針金の長さが足りていれば留め具から飛び出してこないことを発見した。安全ピンの誕生である。

この画期的な発明を、ウォルターは借金返済のためにわずか100ドルで売ってしまった。ブックオフでサイン付きの絶版書を売ってしまうようなものだ。ただ、彼としては大切な友人に借金を返せてうきうきだったようである。

その後も彼はインク入れ、万年筆、砕氷ボートなどを発明するも、資産家からもらえるのは端金。それでもウォルターは発明をやめなかった。このおっさんは誰かの役に立つのが心の底からうれしかったのである。

「だから私は発明家になるのなんてよせっていったのよ!」と怒鳴る奥さんをしり目に、ウォルターはニューヨークの片隅でせっせとものづくりに励み続けた。そうして1833年のはじめ、おっさんは人類史に残るとんでもない発明を成功させてしまう。

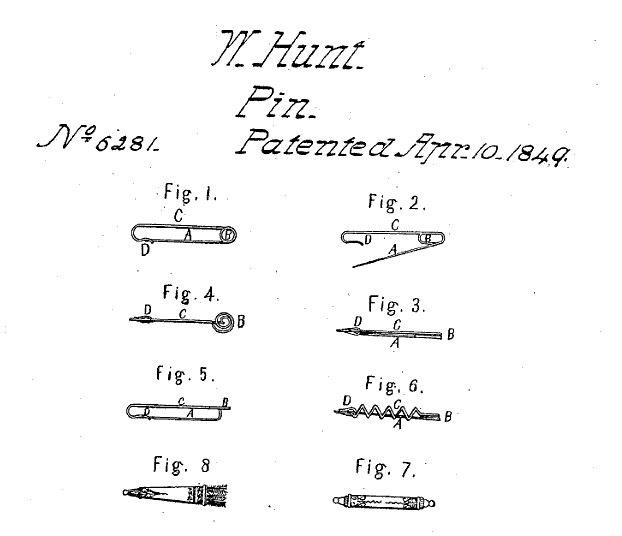

安全ピンの特許に記載されていた図

第4章 世紀の大発明誕生~ウォルター・ハント フォーエバー~

ウォルターはいつものように、できたばかりの発明品を友人たちと愛すべき妻に披露した。それは井戸の水をくみ上げる機械のような、口を開けた鳥のオブジェのような見た目をしていたせいで、彼らははじめ落胆のため息をついたが、ウォルターの実演が進むにつれて、それは感動のため息へとかわっていった。当時裁縫はお針子と呼ばれる女性の仕事で、一つ一つ手縫いで行われていた。人力なので、一日の生産量をあげようとすると、どうしても多少のずれが生じてしまう。その問題を解決するとともに生産能率を飛躍的に高めたのがウォルターの開発したミシンである。

友人たちと妻はウォルターにミシンを商品化することを奨め、仲間を集めて大量に製造することを提案した。どれだけの金が儲けられるのかわからん!はよ借金かえせ!という声が狭いウォルターの書斎にあふれた。

しかし、われらがおっさんの興味はお金を得ることにはなかった。彼の興味はお針子の苦労を軽減させることだけにあったのだ。故郷の村でひたすら単純作業をさせられ、年長者に嫌味を言われながら、ときにはぶったたかれながら指を痛めている女性たち、奥さん、おばあさんを楽にするために彼はミシンを作ったのだった。

妻はもちろんウォルターを「ばかやろう!!」とどなりつけたものの彼が金儲けを望んでいないことは、長年連れ添った彼女が一番わかっていたたとかなんとか。資産家のアロースミスに設計図を売ったハントは、その金で発明を続け生涯職業発明家であり続けた。

設計図を買い取ったアロースミスはすぐにミシンの製造に着手したものの、途中でミシンによってお針子が大量に解雇されることを予期し、結局ミシンの特許を申請することはなかった。そのせいで1846年独自にジョン・ジェイムズ・グリノーがミシンの特許を取得。同年それを改善したエリアス・ハウという男が、製品化に伴って米国の支援を得るため「ミシンを最初に作ったのは自分である」と主張しはじめる。ウォルター側はそれに激怒しエリアスを訴えるが、示談金を受け取る直前1859年ウォルターは肺炎のためこの世をさった。

その後アイザック・シンガーという男がミシン製造会社を設立。米国、英国を経てミシンは瞬く間に普及した。アロースミスの憂慮は的中し、ミシンの導入はお針子の解雇を招いたが、社会全体の好景気によって彼女たちは別の仕事に就くことができた。ミシンはシンガー社によって世界中に輸出され、時には長時間裁縫を強いられていた女性に余暇を与え、またある時には忙しく家をとりしきる奥様方に束の間の安息を与えた。

いつか誰かを助けるものを作りたいと願っていたウォルター・ハントの名前は、いまではほとんど知られていない。しかしおっさんは安全ピンの名札をつけた園児たちを上からニコニコ眺めているに違いないのである。

(記者:saboten)

参考

・石井正(2005)『知的財産の歴史と現代―経済・技術・特許の交差する領域へ歴史からのアプリーチ

』発明協会

・Walter Hunt Facts, your dictionary

http://biography.yourdictionary.com/walter-hunt

彼に関する情報を全く見つけられなかったため、本伝奇の大半がこのサイトを翻訳したものになっております。

・画像は英語版wikipedia Walter Huntの記事より